文化视界网报道 在济南,艺术的气息如同泉水般涌动不息。3月13日上午,中央美术学院访问学者、中国美术家协会会员、河南省美术家协会理事、河南油画艺委会副主任王刚,中国美术家协会会员、山东油画学会主席团成员、山东美术馆研究馆员、学术研究部主任郭振宇,青年画家丁爽走进文化视界,接受中华网山东&文化视界网的专访。他们的到来,为我们带来了一场思想的盛宴,在这里,每一缕思绪都浸润着历史的深邃与对未来的憧憬,每一句言谈都闪烁着智慧的光芒与艺术的魅力。

中华网山东&文化视界网董事长梁洪文借茶之雅兴,与老友共叙旧情。从油画到雕塑再到大地生态艺术……众人相谈甚欢。

愉快的交谈过后,梁洪文董事长邀请各位来宾参观了中华艺术空间与两网编辑室。

从2007年创作的《老万-大地浮雕》到2015-2017年在新疆创作的《大地生长》、《大地凝视》,再到2023年在黑龙江鹤岗创作的《鹤岗大地之眼》,王刚在艺术道路上的探索从未止步,“万物共生”、“唤醒人类对自然与宇宙的敬畏”始终是他关注和表达的主题。

创作现场

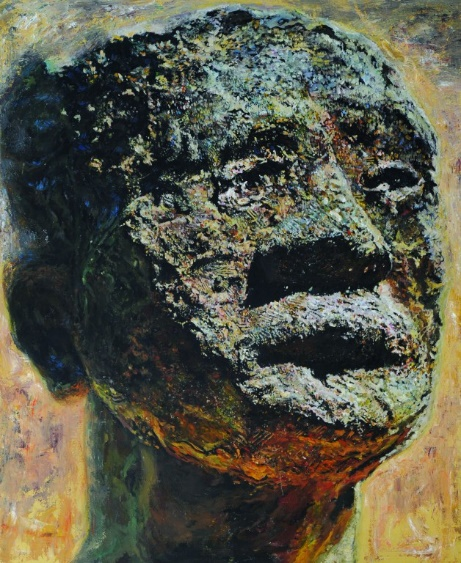

王刚 油画 80x60cm 2025

中华网山东&文化视界网就创作实践和艺术理念对王刚进行了深入访谈。接下来,让我们一起走近他的“领地”,跟随他一起走向无边的宇宙。

“老万”背后,是千千万万精神抖擞、富有力量的人

“1985年到1996年,我画了十年彩陶汉罐,想从这些来自泥土的‘远古精灵’身上探求人物画的艺术语言。从1975年开始创作油画时起,就习惯先做泥塑再找绘画关系。出于对泥土大地和中华文化的眷恋,我创作了脱胎于泥塑的油画综合材料老万系列,黄河系列等多系列作品。”王刚谈道。

老万头像 180cm×220cm 综合材料油画2000-2007

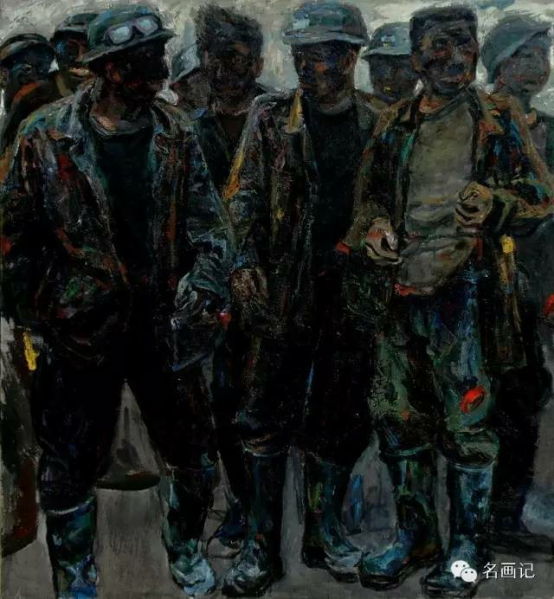

王刚的“老万系列”向观者展示着一种具体的模糊,抽象的逼真,画面中的“老万”,是千千万万人民群像的集中刻画,那骨和肉,是精气和魂魄的再现。无论是“老万系列”还是“矿工系列”,贯穿于王刚作品始终的,是对劳动者的精神与力量的歌颂。

王刚 老万们 雕塑(铜铸)18cm-22cm 2001年-2005年

矿工-2007年180cm×200cm

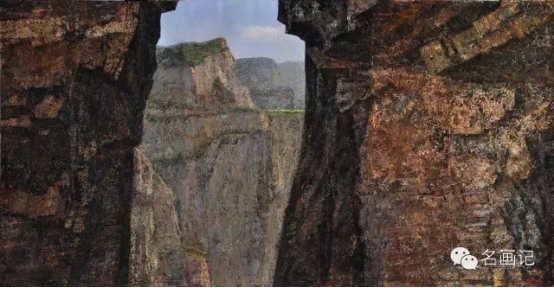

在王刚眼里,富有精神与力量并且散发着无限魅力的,不只是“人”,还有自然。在他的太行山系列作品中,陡然壁立于咫尺之间,重重叠叠,坦坦荡荡的,是山峰,是“脊梁”,也是生长于大地的“精神”;激涌奔腾于纸素之中,滔滔不绝,浩荡澎湃的,是黄河,是万物生灵的依赖,也是中华文明的滥觞。

太行山1号 280x540cm 综合材料油画 2009-2012

黄河3号 440x1260cm 综合材料油画 2012

“但这些并不足以表达内心的强烈感受,于是我直接走向无边的大地。”

大地即作品,作品即大地

“直接回归泥土,做‘泥人’行为艺术。”这是哲学家柴中建2004年在王刚于中央美院美术馆举办“老万系列作品展”时为他提供的建议。这对于本就喜爱使用泥塑来进行艺术表达的王刚来说,无疑是一剂“助推剂”。

早中期《老万》综合材料油画 220cm*180cm

2007年到2020年,王刚的创作在大地生态艺术和架上绘画之间反复切换,王刚早期的老万头像,用哲学家柴中建的话说,是“把泥土的颗粒与质感放大百倍,读者以近乎吻的方式走进泥土倾听诉说”。后期的老万头像以地球为观念,没有轮廓线,把头像的局部放大,山林沟壑间,人的五官依稀可见。在王刚看来,这是可做大地艺术的原始地貌。

中后期《老万》综合材料油画 220cm*180cm

“一件作品的完成,一半交给自己,一半留给大地。”

大地即作品,作品即大地,是王刚“大地生态艺术”的核心理念。他以最少的动土量,依靠大地本身的形态,寻找可创作的、可表现的,可挖掘的,将它们以艺术的形式“公之于众”。

《老万-大地浮雕》在2007年落成,依地势起伏而塑人物的鼻子、眼睛,如今任野草在其面庞生长,真正实现了作品与大地的融合;2016年,王刚的第二个大地艺术作品《大地生长》在新疆菜籽沟创作完成,这是一组依山就势挖塑的人脸,最大的一个60亩。它们没有表情和种族特征,代表人类始祖,与大地同生共长;《大地凝视》是王刚在万古洪荒的山地上,因境布象,循势造型,用筑路余土、动最少土方,挖筑而成,呈现在山野上的四张巨大人脸,与方圆百十里内的山丘天地融为一体。这些大地生态艺术作品,是王刚对“人与天地万物同生共长”艺术理念的生动实践,也是自然落笔已成的艺术。

《老万-大地浮雕》,2007年,中原工学院待硬化的“弘德广场”,五千多师生参与

《大地生长》,全景一组三个,王伟拍摄

《大地凝视》全景,一组四个,王伟拍摄

《大地凝视》之三,雪景,300m*420m,王伟拍摄

“《大地凝视》这组蒙养于天地、凝视着苍穹、感知宇宙信息的作品,为我植入了待开启的未知导航。”王刚表示。老子说:“明道若昧,进道若退”。从大地生态艺术转向宇宙生态艺术,是王刚回归本源,身处急剧变化的时代大潮、面向未来的终极追问。

以艺术的名义出游浩瀚太空

2023年,王刚在黑龙江省鹤岗市创作了具有里程碑意义的作品《鹤岗大地之眼》,将“宇宙生态艺术”的概念融入公共艺术,将艺术从传统的美学范畴提升至生态哲学与宇宙观的层面,结合生态保护、哲学反思与宇宙视角,为后工业时代的城市转型提供了具有思想深度与行动力的范本。《老万-大地浮雕》和《大地生长》、《大地凝视》展现了王刚对“天地与我并生,万物与我为一”主题的关注,而《鹤岗大地之眼》则进一步将视野扩展至宇宙维度,成为首个以“宇宙生态”为核心的大地生态艺术实践,兼具生态养护、哲学思辨等多重意义。

《鹤岗大地之眼》长2500米 宽1100米 深180米

谈到《鹤岗大地之眼》的创作契机以及“宇宙生态艺术”概念的形成,王刚表示,“2023年4月初,黑龙江省鹤岗市向阳区委书记范吉涛来郑州,谈到鹤岗资源枯竭、面临转型,希望利用矿坑搞艺术创作。我的内心感受与社会需求像卯榫一样契合,创作就像瓜熟蒂落。赶上天时地利人和的好机缘,边创作边思考,‘宇宙生态艺术’概念在创作过程中也逐步丰满完善。”

鹤岗两个露天煤矿老矿坑原始地貌图

王刚通过“宇宙生态艺术”重建人类与自然的神圣关联,实现了从“征服自然”到“与自然共舞”的文明转向。

一切刚开始,永远在路上

“宇宙浩瀚神秘,充满未知和可能。生态演化、科技发展、艺术创作,都会如影随形。我享受艺术创作的天马行空。希望有生之年在伟大自然和卑微人类之间找到适合自己的艺术创作方式,顺势而为,创作出能让我心跳加速的艺术作品。”这是王刚对未来艺术创作的美好希冀,也是一个艺术家对大地、对自然、对宇宙进行无限探索的勇气。

在这个根系悬空的年代,或许唯有承认大地的重量,才能让生命重新获得扎根的勇气。王刚的创作像一柄犁,剖开了当代生活的冻土层,给了我们这个时代最珍贵的透气孔,在这里,悬浮着的现代人得以短暂着陆,重新触摸生命最初的质地。

美好的时光总是转瞬即逝,不知不觉中专访已接近尾声。虽然时光飞逝,但真挚的情谊永远留存。让我们怀揣期待,共同憧憬下一次的重逢与欢聚。

来源/文化视界网 作者/薛筱蕙

摄像、摄影/李建龙、王鑫

转载请后台获取授权

艺术家简介

王刚,油画家、雕塑家,中央美院第十届油画研修班毕业,中央美院访问学者,中国美协会员,河南美协理事,河南油画艺委会副主任,中原工学院教授。作品参加第六、八、十、十二、十三届全国美展。受邀参加第四届成都双年展,第一、二届济南国际双年展、第八届北京国际双年展、武汉双年展等。作品被中国美术馆、中央美院美术馆、中国油画院、河南美术馆、河南书画院、黑龙江省美术馆、山东美术馆、郑州美术馆、宁波美术馆、乌鲁木齐天山美术馆等以及美、法、英、日、德、加、意等国艺术机构和私人收藏。